Die Rothensteine bei Stübig – Felsturmopferplatz und schnurkeramische Steilhangsiedlung (Timo Seregély)

Die beiden m?chtigen Felstürme, der sogenannte Gro?e und der nur gut 50 m südlich gelegene Kleine Rothenstein, befinden sich inmitten des westlichen Steilhangs des R?telberges, etwa 600 m ?stlich des kleinen Dorfes Stübig (Abb. 1). Schon Ende der 1950er Jahre wurde der Platz durch den ehrenamtlichen Sammler Hermann Mauer entdeckt, welcher an den Flanken einer ca. 8 x 8 m gro?en, relativ ebenen Fl?che und sogar vom Gro?en Rothenstein selbst pr?historisches Fundgut bergen konnte. Da für eine Siedlung diese kleine Fl?che v?llig unzureichend erschien und die naturr?umliche Imposanz der Felsen für sich sprach, war die Annahme einer urgeschichtlichen rituellen St?tte nahezu zwanghaft. Gerade solche Orte sind allerdings europaweit kaum erforscht, da sie meist abgelegen und exponiert stehend nicht von den üblichen Rettungsgrabungen betroffen sind. Dass sie dennoch einer extremen Gef?hrdung unterliegen, zeigten die Rothensteine umso deutlicher. Neben mehreren kleinen Raubsch?chten, welche auch in diesem Landstrich die Existenz krimineller ?Schatzsucher“ anzeigen, ist es vor allem die natürliche Erosion, die, begünstigt von der Topographie und dem stetigen Begehen durch die vielen Bergsteiger, das Fundmaterial die H?nge hinabflie?en l?sst. Die Professur für Ur- und Frühgeschichtliche Arch?ologie der Otto-Friedrich-Universit?t Bamberg führte deshalb in den Jahren 2003, 2007 und 2009 drei Grabungskampagnen durch, wobei die letzte zusammen mit dem Lehrstuhl für Vor- und Frühgeschichtliche Arch?ologie der Universit?t Würzburg im Rahmen des hier vorgestellten Forschungsprojekts stattfand. Insgesamt konnte in 140 m2 Fl?che ca. 250 kg Fundmaterial geborgen werden, wobei der Schwerpunkt auf unterschiedlichen Arealen lag (Abb. 2).

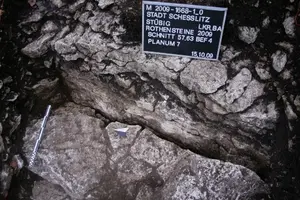

Den wichtigsten Untersuchungsbereich bildete zun?chst der ?stliche, ebene Vorplatz des Gro?en Rothensteins, welcher nahezu vollst?ndig untersucht wurde (Schnitte 1, 3, 6 und 55). Die meist zwischen 20 und 40 cm m?chtige, dunkelbraune bis schwarze Fundschicht enthielt zahlreiche Keramikfragmente, Knochen und Steinartefakte bzw. deren Bruchstücke. Um das Fundmaterial optimal auswerten zu k?nnen, erfolgte eine Erfassung in 0,25 bis 1 m2-Quadranten und 10 cm starken Abtr?gen. Datierbares Keramikmaterial und andere Artefakte, aber auch zahlreiche Knochen wurden dreidimensional eingemessen, um sp?ter eine Rekonstruktion der Ablagerungsgeschichte zu erm?glichen. Meist handelte es sich im Bereich dieser leichten Verebnung um die erw?hnte Kulturschicht, allerdings lie? sich auch eine ca. 80 cm tiefe Grube nachweisen, welche in den anstehenden Kalkverwitterungshorizont gegraben war (Abb. 3).

Frühlatènezeitliche Keramik von der Grubensohle datiert den Befund h?chstwahrscheinlich in das 5. vorchristliche Jahrhundert. Andere Epochen, auf welche das Fundspektrum in diesem Grabungsareal schlie?en l?sst, sind das Frühneolithikum (Bandkeramik), das Endneolithikum (Kultur mit Schnurkeramik), die Frühbronzezeit, die Sp?tbronzezeit und die Sp?tlatènezeit. Für letztere l?sst sich neben Graphittonkeramik und Scherben mit vertikaler Ritzlinienzier eine Bronzefibel vom Typ Nauheim anführen (Abb. 4). Für die Sp?tbronzezeit, dessen Fundmaterial hier am reichlichsten vertreten war, sind recht sicher die mittlere und jüngere Urnenfelderzeit (Stufen Ha A2/B1 bzw. Ha B2/B3) belegt, wobei mehrere Tonstempelfragmente besonders hervorzuheben sind (Abb. 5-6). Wozu man diese Gegenst?nde mit ihrer charakteristischen Symbolik tats?chlich nutzte, bleibt ungewiss. Allerdings erscheint ein ?Bestempeln“ von Nahrungsmitteln wie z. B. Brotteig oder Butter am plausibelsten, da die Stempel ausnahmslos konisch geformt sind.

Auf der anderen Seite des Gro?en Rothensteins ist auch heute noch ein leichter, abriartiger Felsüberhang vorhanden (Abb. 7). In Schnitt 5 bzw. dessen Erweiterung Schnitt 9 zeigte sich als oberste Ablagerung ein ca. 50 cm m?chtiges Schuttpaket, dem eine 10 cm starke, holzkohlehaltige Schicht mit Funden der Sp?tlatènezeit folgte. In diesem Zusammenhang soll das Fragment eines qualitativ hochwertigen Drehscheibengef??es erw?hnt werden, welches direkt vor der Felswand lag (Abb. 8). Getrennt durch eine weitere ca. 20 cm dicke Schicht aus Dolomitverwitterungsschutt befand sich darunter eine ?ltere, ebenfalls etwa 10 cm starke Kulturschicht, dessen Funde in die Sp?thallstatt- bis Frühlatènezeit datierten. Von dieser tiefte sich eine kleinere Grube ab, welche mit einem gr??eren Dolomitstein abgedeckt war (Abb. 9). In der Grubenfüllung befanden sich zahlreiche Tierknochen, darunter etliche Rippen (vermutlich von Schaf oder Ziege), welche an beiden Enden und Seiten deutliche Schnittspuren aufwiesen (Abb. 10). Des Weiteren fanden sich ein ca. 20 x 20 x 15 cm gro?es Bruchstück eines blockartigen Schleifsteins aus ortsfremden Quarzit, zwei Klopfsteine aus Flussger?ll bzw. Kalkstein und jede Menge Keramikbruchstücke der Eisenzeit. Auf der Sohle lag auf der Mündung stehend, ein nicht vollst?ndiges, aber zu gro?en Teilen erhaltenes Schüsselchen der Sp?thallstatt-/Frühlatènezeit (Abb. 11).

Der Befund repr?sentiert in seiner Zusammensetzung der Funde recht sicher eine rituelle Deponierung, wobei das genaueMotiv für diese natürlich verborgen bleibt. Interessant ist der Fund eines Birkenpechobjekts aus diesem Schnitt, welches Umwicklungsspuren sowie ein Loch besitzt (Abb. 12). Letzteres verweist auf ein St?bchen (vermutlich aus Holz), auf das der Pechklumpen ursprünglich aufgesteckt war. Das Birkenpechstück stammt aus einer noch tiefer gelegenen Schicht, welche aber nur randlich im Südosten von Schnitt 9 angeschnitten wurde und wenige aussagef?hige Funde metallzeitlichen Charakters erbrachte. Vermutlich geh?rt sie in die frühe Hallstattzeit oder in die Urnenfelderzeit. Das Birkenpech k?nnte vielleicht im Zusammenhang mit der in Oberfranken typischen Pechbemalung auf Gef??en w?hrend der Hallstattzeit gesehen werden, wobei dieser Rohstoff natürlich ebenso in anderen Bereichen, z. B. als Klebstoff Anwendung fand. Aus den beiden anderen eisenzeitlichen Schichten konnten zudem verkohlte Getreidek?rner geborgen werden, für die auch ein ritueller Hintergrund durchaus in Frage kommt. Eine h?here Konzentration stammt dabei aus dem sp?tlatènezeitlichen Horizont.

Auch am Kleinen Rothenstein lie? sich eine pr?historische Nutzung nachweisen, wobei allerdings aus den entsprechenden Schnitten 4 und 11 kaum urnenfelderzeitliches Material stammte. Dagegen waren Funde der Schnurkeramik, der Frühbronzezeit und der Sp?thallstatt-/Frühlatènezeit h?ufiger vertreten. M?glicherweise ist daraus zu schlie?en, dass der Gro?e Rothenstein w?hrend der Urnenfelderzeit die entscheidendere Rolle im Ritualgeschehen besa?. Mit einer gr??eren Zahl an Hangsondagen von 1 x 1 m Gr??e sollte das Ma? von bereits erodierter Kulturschichtsubstanz erfasst werden, um sp?ter Hinweise auf ursprünglich vorhanden gewesene Schichtst?rken bzw. Gef??zahlen zu erhalten. Dabei lie? sich sogar im steilen Hang eine Fundschicht von bis zu 50 cm beobachten. Vermutlich gr??tenteils verlagert waren dabei auch einige kleinere Metallfunde, u. a. eine Eisenpfeilspitze mit Schwalbenschwanz (Abb. 13), ein frühbronzezeitlicher Noppenring (Abb. 14), der ein nahezu identisches Pendant in einem Fund vom Motzenstein bei Wattendorf besitzt, ein kleiner massiver Bronzering (Abb. 15) oder ein urnenfelderzeitlicher Brillenspiralanh?nger (Abb. 16).

In situ lie? sich dagegen die Deponierung eines sp?turnenfelderzeitlichen Lappenbeils mit ?se dokumentieren (Abb. 17). Es war mitten im Steilhang zwischen beide Felstürme platziert worden. Darüber befand sich eine gr??ere Zahl das Beil überkragender Dolomitger?lle, die es offenbar vor einem Abrutschen am Hang schützen sollten (Abb. 18-19). Durch die Steinpackung war es glücklicherweise auch für Sondeng?nger nicht auffindbar. St?rkere Fundkonzentrationen, auch mit gr??er und besser erhaltenen Gef??fragmenten, Bruchstücken von Miniaturgef??en sowie mehreren vollst?ndigen Spinnwirteln (Abb. 20) fanden sich besonders nahe am Felsen (z. B. Schnitte 14, 30, 52-53, 61). Ein geringerer Anteil der Keramikscherben und Tierknochen wies Spuren von Brandeinwirkung auf. Gerade anhand der Fundverteilung k?nnten sich im Rahmen der genauen Auswertung Ablagerungsprozesse ermitteln lassen, welche m?glicherweise auch eine zeitliche Trennung erlauben. So lie?e sich unter Umst?nden auch ein Wandel ritueller Aktivit?ten rekonstruieren.

Bereits im Herbst 2003 fand auch eine erste Sondage in einer Felsspalte (Schnitt 2) auf dem Gipfel des Gro?en Rothensteins statt, welche wenige metallzeitliche Scherben und ein kalziniertes Knochenstück erbrachte. In der Kampagne 2009 wurden beide Felsgipfel erneut an einigen Stellen, an denen sich eine geringm?chtige Sedimentauflage erhalten hatte, sondiert (Abb. 21). Nun konnte deutlich mehr Material erfasst werden, so auf dem Gro?en Rothenstein schnurkeramische, bronzezeitliche, eisenzeitliche und mittelalterliche bis frühneuzeitliche Gef??fragmente sowie einige Knochen, Rotlehm, Hornstein, Felsgestein, Sandstein und Holzkohle. Auf dem Kleinen Rothenstein war die M?glichkeit von Sondagen stark eingeschr?nkt, da sich kaum Sedimentreste erhalten hatten. Trotz allem erbrachte auch der kleine Sondageschnitt 10 mit Keramikbruchstücken der Schnurkeramik und einer vermutlich urnenfelderzeitlichen Randscherbe den Beleg, dass der Gipfel in pr?historischer Zeit mit Keramikgef??en erklommen worden ist. Sicher muss man sich für diese Zeit den Bau von h?lzernen Gerüsten und Leitern zum Erreichen der Gipfelplateaus vorstellen, denn ohne spezielle Ausrüstung ist ein Besteigen der beiden Felstürme lebensgef?hrlich. Ob die pr?historischen Objekte nun auf den Felstürmen komplett deponiert und durch Witterung zerst?rt wurden oder eine intentionelle Zerschlagung an Ort und Stelle bzw. ein Werfen von oben erfolgte, wird vielleicht durch die Feinanalyse der Funde bzw. deren Verteilung um die beiden Felsfü?e differenzierbar sein.

Die gro?e Menge an schnurkeramischen Funden wie Keramik (Abb. 22-24), Mahl- (Abb. 25-26) bzw. Schleifsteinfragmenten (Abb. 27), Bohrkernen (Abb. 28), Beilrohlingen oder Halbfabrikaten (Abb. 29), Silexartefakten (Abb. 30) sowie einigen Knochenger?ten (Abb. 31), insbesondere auch im Hangbereich, machte stutzig, da der Platz topographisch nicht ins klassische Siedlungsschema passen wollte.

Trotzdem wurde ein Versuch unternommen, mittels geomagnetischer Prospektion den Richtung Osten auf das R?telsbergplateau führenden Steilhang ausschnittsweise zu untersuchen. Dadurch konnten l?ngliche, N-S-verlaufende Anomalien erfasst werden, welche sich durch die danach angelegten Suchschnitte als Reste wahrscheinlicher Siedlungsstrukturen entpuppten. An den entsprechenden Stellen war der sonst eigentlich in Hangneigung verlaufende Massenkalkfels senkrecht bis zu 60 cm abgeschlagen worden (z. B. in den Schnitten 57/63 und 59). In einem Fall befand sich an dieser abgeschlagenen Kante ein tiefer verlaufendes, schmales Gr?bchen, in das vermutlich eine Bohlenwand eingelassen war (Abb. 32). Dafür spricht auch die starke Gl?ttung der angrenzenden Felswand, welche vermutlich nur durch an einer Holzwand abflie?endes Wasser so entstehen konnte. In diesem Bereich konzentrierten sich auch Rotlehmbr?ckchen, die auf einen ehemaligen Wandbewurf hindeuten. An einer anderen Stelle in Schnitt 59 war der Fels ebenfalls senkrecht abgeschlagen worden, wobei hier die Fl?che auf dem Kalkgestein nicht die Gl?ttung wie im vorangegangenen Beispiel aufwies. In dem Fall konnte auch kein direkt vorgelagertes Wandgr?bchen, sondern eine Art durch Dolomitsteine gebildete Schwelle dokumentiert werden (Abb. 33). Sicher war auch in diesen Bereich eine Holzkonstruktion, vermutlich ein Schwellbalkenbau in den Hang eingepasst worden. Hangabw?rts schlossen direkt an diese Befunde Kulturschichten an, welche ausschlie?lich schnurkeramisches Fundmaterial enthielten. Besonders im tiefsten Niveau war das Material ausgezeichnet erhalten. U. a. konnte ein kompletter, aber an Ort und Stelle antik gebrochener Schleifstein im Grenzbereich zum anstehenden Fels gefunden werden, so dass man in diesem Fall sogar von einer in situ-Lage ausgehen kann (Abb. 34). Auch für die am Motzenstein bei Wattendorf so oft beobachteten Tonminiaturen von ?xten und R?dern lie?en sich einige Parallelen nachweisen (Abb. 35

In Schnitt 57 befand sich im unteren Hangbereich Richtung Westen ein eckiger, aus dem Fels ausgeschlagener Bereich, welcher vielleicht zur Aufnahme eines starken Holzpfostens diente (Abb. 36). Selbst wenn man sich Holzbauten geringer Gr??e vorstellt, so müssen diese im unteren Bereich abgesetzt gewesen sein, um die Hangneigung auszugleichen. Dafür stellt diese Felsaussparung einen m?glichen Beleg dar. Im Beispiel von Schnitt 57/63 w?re ein ca. 1,9 m langer Pfosten n?tig gewesen, um die Ebenheit eines ca. 5 m breiten Geb?udes unbekannter L?nge zu gew?hrleisten. Hinweise zur genauen Gr??e und Beschaffenheit der Bauten bzw. zur Ausdehnung der Siedlung lassen sich nur durch umfangreichere Grabungen gewinnen.

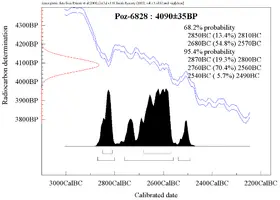

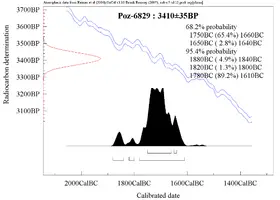

Zumindest sind neben Wattendorf-Motzenstein und Schwabthal-Hohler Stein nun schon drei schnurkeramische, weilerartige Siedlungen in unmittelbarer N?he von markanten Felsformationen zu verzeichnen, welche etwa gleichzeitig im Abstand von ca. 4 km existierten. Darauf deuten zumindest die 14C-Daten um 2600 v. Chr. hin, so auch das bislang einzige endneolithische Datum aus Stübig (Abb. 37). Dieses Muster weist Felsformationen eine entscheidende Rolle bei der Siedlungsgründung in dieser Zeit zu, was zweierlei Ursachen besessen haben k?nnte. Entweder gab es das Bestreben, Alltag und Ritus durch entsprechende Naturgegebenheiten enger zu verknüpfen, oder die auff?lligen Felsformationen hatten als au?ergew?hnliche Standorte in dieser Region eine hohe Bedeutung im Identit?ts- bzw. Territorialwesen der schnurkeramischen Siedler. Eine sekund?re Funktion der Felsen als kurzfristiger Zufluchtsort bei Gefahr erscheint zumindest für den Hohlen Stein oder den Motzenstein denkbar, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit aber nicht der Grund für die Anlage der Siedlungen in unmittelbarer Felsn?he gewesen sein. Die frühesten Funde, repr?sentiert durch eine einzige verzierte linearbandkeramische Scherbe und einen Dechsel geh?ren an den Beginn des Neolithikums, wobei die verschwindend geringe Menge für eine nur kurze Begehung sprechen. Ein Hauptanteil der Funde ist der Schnurkeramik zuzuordnen, wobei durch die eben angeführten Befunde auch ein Siedlungszusammenhang plausibel wurde. Der zeitlich n?chste Fundniederschlag l?sst sich in der Frühbronzezeit fassen, wobei die Fundmenge aber deutlich zurückgeht. Hierzu passte das zweite 14C-Datum von den Rothensteinen, wobei der Rothirschknochen eine Zeitstellung zwischen 1880 und 1610 v. Chr. erbrachte (Abb. 38).

Ein Schwerpunkt der rituellen Nutzung des Felsens war sicher die sp?te Bronzezeit, von der neben den erw?hnten Metallfunden der Gro?teil der keramischen Hinterlassenschaften stammt. Vertreten ist sowohl Feinkeramik (z. B. mit Graphitierung oder Rillenzier; Abb. 39) als auch Grobkeramik (Verzierung mit Tupfenleisten). Ob der Ort auch in der ?lteren Hallstattzeit für rituelle Handlungen pr?sent oder ca. 300 Jahre ungenutzt blieb, ist ohne Feinanalyse der Funde derzeit schwer zu entscheiden. Sicher ist, dass am ?bergang von der Sp?thallstatt- zur Frühlatènezeit (also um 450 v. Chr.) wieder h?ufiger menschliche Aktivit?ten belegbar sind, welche sich nun im Gegensatz zu den anderen Epochen mit deutlichen Bodeneingriffen (Deponierung Schnitt 5/9, Grube Schnitt 3) verbinden lassen. Die wenigen sp?tlatènezeitlichen Funde zeigen nach dem Fehlen der in ganz Oberfranken selten belegten Stufe Latène C eine erneute Begehung und offenbar rituelle Nutzung am Ende der Eisenzeit.

Für die Betrachtung des Platzes sind natürlich auch umliegende Siedlungen oder Gr?ber von Bedeutung. Sie werden vor allem bei der sp?teren Rekonstruktion von Rituallandschaften eine Rolle spielen. So ist ca. 500 m nordwestlich der Rothensteine am Dorfrand von Stübig durch Lesefunde eine urnenfelderzeitliche Siedlung bekannt. Unmittelbar oberhalb der Felstürme auf der angrenzenden Hochfl?che befindet sich ein antik beraubtes Hügelgr?berfeld, von dem allerdings keine Funde überliefert sind. Eine hallstattzeitliche Datierung ist anzunehmen, jedoch w?re wegen der N?he zur schnurkeramischen Siedlung auch eine endneolithische Gründung des Gr?berfelds mit sp?terer ?berpr?gung und Nutzung in den Metallzeiten denkbar. Weitere Lesefunde mit Siedlungscharakter der Urnenfelder- bzw. Hallstatt-/Frühlatènezeit befinden sich ca. 1,5 km ?stlich der Rothensteine auf der Hochfl?che. In diesem Fall ist ebenfalls ein Bezug zu den auff?lligen Felsformationen vorstellbar.

Selbst wenn sich die genauen, geistigen Hintergründe der ur- und frühgeschichtlichen Aktivit?ten arch?ologisch nicht mehr erschlie?en lassen, so best?tigen die Vorergebnisse der Grabung rituelle Praktiken an den Rothensteinen, welche offenbar epochenspezifisch gewisse Unterschiede aufweisen k?nnen. Hier befinden wir uns jedoch erst am Anfang und eine mühevolle und kostenintensive, aber sicher spannende Forschungsarbeit steht bevor. Als sicher sollte gelten, dass die Stübiger Rothensteine ein ?starker“ und beeindruckender Ort durch die Zeiten waren und für diejenigen, welche diesen Platz erst einmal entdeckt haben, auch bleiben.