DIE VESTE HELDBURG

BAUPHASENANALYSE, STILZUORDNUNG, BAUTECHNIK UND NUTZUNG

Leitung: Prof. Dr.-Ing. Stefan Breitling

Bearbeiter: Inge Aures, Thomas Barthold, Joanna Cichecka, Reinhard Mast, J?rg Rehm, Bj?rn Seewald, Ann-Christin Wittek

Eigentümer und Kooperationspartner:

Stiftung Thüringer Schl?sser und G?rten

Schloss Heidecksburg

07407 Rudolstadt

Projektbeschreibung

Die Veste Heldburg liegt auf einem etwa 400m hohen Bergkegel im Süden Thüringens und geht auf das 13. Jh. zurück. Im Laufe seiner Geschichte erlebte die Burg zahlreiche Besitzerwechsel und Umbauten. Durch einen Gro?brand 1982 wurde der sog. Franz?sische Bau teilweise zerst?rt. Seit 1990 werden Rekonstruktions- und Restaurierungsarbeiten durchgeführt. Das Germanische Nationalmuseum und die Stiftung Thüringer Schl?sser und G?rten planen in der Veste ein Burgenmuseum einzurichten.

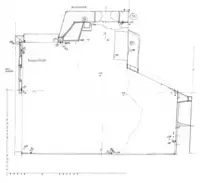

Die heterogene Geb?udegruppe besteht aus vier wesentlichen Teilen:

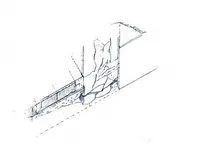

Hauptturm mit Burgtor (4) sowie Kommandantenbau (1) mit dem sog. Hexenturm, n?rdlich daran anschlie?end eine Terrasse (ehem. Küchenbau) (7), der Heidenbau (3) mit Tordurchfahrt im Nordosten und im Süden der Franz?sische Bau (2) mit Anbau.

Die Arbeit der Seminarteilnehmer unter Anleitung von Prof. Dr.-Ing. Stefan Breitling bezog sich überwiegend auf den Bereich des Franz?sischen Baus, aber auch auf den Heiden- und den Kommandantenbau. Dabei standen die chronologische Einordnung der Bauphasen und der Ausstattung sowie die angewandte Bautechnik im Zentrum der Fragestellungen.

Kommandantenbau

Hier konnte anhand der unterschiedlichen Mauerst?rken und -verl?ufe des Kellers gegenüber den oberen Geschossen nachgewiesen werden, dass dieser Bau ursprünglich eine andere Form hatte und sp?ter ver?ndert wurde. Der bauzeitliche Verlauf der Grundmauer geht deutlich nach au?en. Au?erdem ist die Grundmauer wesentlich st?rker als im oberen Bereich. Die Fugen im Innenraum weisen auf Anpassungen der alten Strukturen an den neuen Mauerverlauf hin.

Franz?sischer Bau

Hinsichtlich des Flügelanbaus wurde zun?chst untersucht, ob dieser gemeinsam mit dem Franz?sischen Bau von 1561 – 64 errichtet wurde. Dies konnte anhand des verzahnten Quadermauerwerks mit durchgehenden Lagerfugen (2. UG au?en und innen, 2. OG innen) nachgewiesen werden.

Interessant erschien die Nordwand des Anbaus zum Hauptflügel hin. Hier sind vielfache Ver?nderungen erkennbar, die auf die Nutzung der R?ume hinweisen. Auffallend ist eine über mehrere Geschosse durchlaufende Wandnische, die wegen der vorgefundenen Putz- und Farbreste bauzeitlich sein muss. Im EG l?sst sich der ersten Bauphase die Nischenleibung mit Farbfassung und ein historischer Fu?bodenaufbau zuweisen.

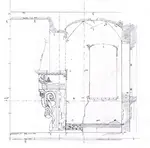

Genauso bauzeitlich ist ein seitlicher Zugang im 1.OG vom Herrentrakt, der diagonal in den Anbau führt und die sonst sich weitenden Fensternischen hier rechtwinklig zur Wandflucht abschlie?t. In diesem Bereich befindet sich ein mit mehrfachen ?berfangb?gen aufwendig in Haustein hergestelltes Kaminsystem, das pro Geschoss einen Kachelofen bediente und vom Hauptflügel aus über kleine in die Wand eingelassene Kammern beschickt wurde und wohl der Entstehungsphase des Franz?sischen Baus zuzuordnen ist.

Erst sp?ter wurde o.g. Wandnische mit Kaminzügen ausgestattet. Der auf der Seite des Hauptflügels vorgefundene neuzeitliche offene Kamin muss ursprünglich wohl an anderer Stelle gestanden haben. Dies wird im 2. OG deutlich: Hier wurde die Nische zun?chst zum Hauptbau hin ge?ffnet und durch einen ersten Kamineinbau teilweise zugemauert. Gleiche Putzschichtdicken und abgearbeitete Kanten beiderseits der verbliebenen Nischen?ffnung beweisen aber, dass die vollst?ndige Zusetzung erst sp?ter erfolgte. Die ?bereinstimmung der Fugen der zweiten Zusetzungsstufe mit den Eckpfeilern des heute auf der anderen Wandseite im Hauptbau befindlichen Kamins weisen diesen als jüngste Zutat aus. Auch der offene Kamin im EG ist erst im 20 Jh. errichtet worden.

An den Feuer?ffnungen selbst zeigen sich viele Spuren. So wurde die Schür?ffnung zum Befeuern der ?fen nach und nach verkleinert, was exemplarisch die Entwicklung neuer Feuerungstechniken wiederspiegelt.

Die in den oberen Geschossen befindlichen Portale, die unter dem Brand stark gelitten haben zeigen die ursprüngliche Pracht dieser hellen R?ume.

Kamin im Herrenerker

Bei der Untersuchung des Herrenerkers ging es um die Frage, ob der angrenzende Kamin aus der Bauzeit (16. Jh.) stammt oder ein Werk der historistischen Umbauphase ist. Zun?chst wurde dies anhand der Ziegel-Innenschale des Herrenerkers untersucht. Das Format der Ziegel entspricht dem Reichsformat, das dem 19. Jh. zuzuordnen ist. Zudem steht die Fuge zwischen Ziegelschale und Erkerau?enwand einer gleichzeitigen Errichtung beider Bauteile entgegen. Die Ziegelschale überdeckt auch die Kaminquader und ist daher jünger. Klarheit brachte die Untersuchung des Putzanschlusses auf der Westseite des Kamins. Fassungsreste auf dem Putz weisen ebenso wie der exakte Anschluss des Putzes an den Kamin auf die gleichzeitige Errichtung hin. Somit stammt der Kamin wesentlich aus dem 16. Jh.

Heidenbau

Die im Heidenbau vorgefundene Bohlenstube mit Rauchkammer (Schür?ffnung) ist nicht bauzeitlich. Ihre W?nde sind nicht mit den Au?enw?nde des Geb?udeteils verzahnt. Die Nutzung an dieser Stelle kann jedoch anhand der Rauchspuren nachgewiesen werden. Die Rauchkammer hatte einen oberen gew?lbten Abschluss. Die Bohlen-Balken-Decke der Stube wurde wohl aus zweitverwendeten Elementen zusammengefügt. Die Fensternische und -?ffnung wurde für den Wohnzweck vergr??ert. Ursprünglich hatte der Raum hier nur eine Schie?scharte, die sich von au?en noch anhand der Natursteinrahmung, von innen anhand der Leibungsausbildung und der Abarbeitung der Steine ablesen l??t.

VI 2008