Exposé zur Dissertation:

Thüringische Adelssitze im 16. Jahrhundert - Beitr?ge zu Wohnkultur und Repr?sentation zwischen Kontinuit?t und Individualit?t

Bearbeiter: Andreas Priesters M.A.

Betreuer: Prof. Dr.-Ing. Stefan Breitling, Prof. Dr. phil. Alexander Markschies

Forschungsstand

Der Adelssitz des 16. Jh. stellt sich als ein komplexes Gefüge dar, welches von Tradition, Funktion, Moden und Geschmack, politischen, wirtschaftlichen und milit?rischen Einflüssen gepr?gt wurde und in einer umfassenden adeligen Baukultur aufging.

Die frühneuzeitliche Wohn- und Repr?sentationskultur kann als recht gut erforscht gelten (z.B. Wartburg-Gesellschaft 2010, Deutsche Burgenvereinigung 2009, Rudolst?dter Arbeitskreis 2006). Dem zugrunde liegt eine umfassende Betrachtung der lange nur über die Architektur definierten Schlossbauten, die u.a. Raumstruktur und -nutzung (Hoppe 1996) oder Wehrfunktion (Schütte 1994) einbezog.

Führt man die Beobachtungen der Residenzforschung mit objektorientierter Bauforschung zusammen, lassen sich Erkenntnisse für eine kulturhistorisch ausgerichtete, regionale Baugeschichte des Adelssitzes gewinnen (Breitling 2005).

Vor dem Hintergrund der schriftlichen wie materiellen ?berlieferung der frühen Neuzeit sollen aus dieser Forschungslage heraus die bisher v.a. an hochrangigen Beispielen gemachten Beobachtungen in der Breite, d.h. auch an weniger bedeutenden Bauten des niedrigeren Adels, untersucht werden.

Gerade hier kann der Frage nach individuellen sowie allgemeinen Abh?ngigkeiten nachgegangen werden. Was waren die Intentionen der Bauherren, mit welchen architektonischen Mitteln wurden sie zum Ausdruck gebracht und in welchem Kontext stehen diese? Wie wurde auf gestiegene Ansprüche an Wohnkomfort, Funktionalit?t und Repr?sentation reagiert? Mit welchen Absichten wurde an architektonischen oder ideellen Konstanten festgehalten? Eine entwicklungsgeschichtliche Betrachtung soll erm?glichen, Fragen nach Tradition, Kontinuit?t und Innovation zu stellen und diese am Bau zu belegen.

Untersuchungsgebiet Thüringen

Für die Untersuchung dieser Fragestellungen bietet sich die reiche Kulturlandschaft Thüringens an, die durchaus als modellhaft gelten kann (Wirth 1995). Im 16. Jh. war diese gepr?gt von einer hohen Dichte von Adelsh?usern und Herrschaftsgebieten. Trotz der Dominanz der Wettiner konnten sich verschiedene Grafenfamilien (Schwarzburg, Reu?, Henneberg, Gleichen u.a.) und geistliche Herren behaupten (La? 2001) und mit ihren Bauten (re)pr?sentieren. In Folge interner Streitigkeiten der Wettiner sowie Verschuldung oder Aussterben einiger adeliger Familien kam es im 16. Jh. im thüringischen Raum zu vielen Besitzerwechseln. Damit wandelten sich Nutzungs- und Repr?sentationsansprüche, die Umbauten und architektonische Neudefinitionen durch die neuen Eigentümer nach sich zogen. Nicht folgenlos dürften auch die hier im 16. Jh. durch Reformation und Bauernaufstand erfolgten Umw?lzungen gewesen sein.

Trotz dieser Ausgangslage erstaunt es, dass die an ca. 150 thüringischen Schl?ssern durchgeführten Umbauma?nahmen, Erweiterungs- und Neubauten des 16. Jh. bisher kaum untersucht sind. Selbst die ambitionierten Bauten der in direkter Konkurrenz zu den Wettinern stehenden thüringischen Grafenfamilien k?nnen als wenig erforscht gelten.

Eine bauhistorische Einordnung der thüringischen Anlagen in die mitteleurop?ische Schl?sserlandschaft und folglich eine denkmalkundliche Neubewertung von bisher untersch?tzten Bauten und Befunden wird mit dieser Arbeit angestrebt.

Die folgenden Beispiele liefern erste Ans?tze dafür, wie unterschiedliche Intentionen, bauliche Rahmenbedingungen und Beweggründe der Bauherren zu individuellen Aus-führungen und Konzepten führten, die in einer komplexen Baukultur des Adels münden:

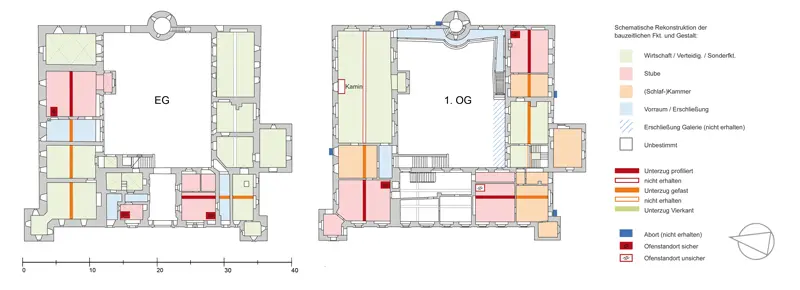

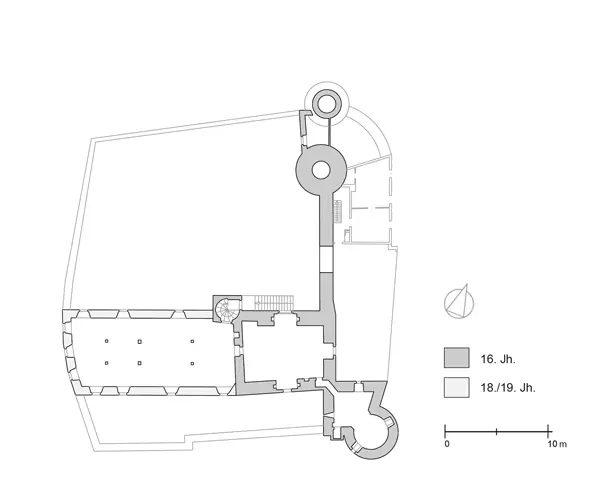

Ausbau zur Residenz - Burg Gr?fentonna

Ein Familienzweig der Grafen von Gleichen baute im 16. Jh. die mittelalterliche Wasserburg in Gr?fentonna zur zeitgem??en Residenz aus. Es erfolgte ein stufenweiser Um- und Neubau, bei dem die mittelalterlichen Geb?ude innerhalb des Berings zu einer geschlossenen Vierflügelanlage erg?nzt wurden. Um 1522 werden die Bauma?nahmen mit dem zun?chst wohl frei stehenden ?Hohen Haus“ (Saalbau), der Hofstube und dem Küchenflügel begonnen (Abb.1). Der gotische Bergfried wurde um 1535 zu repr?sentativen Zwecken aufgestockt und mit einer Schweifhaube versehen. Zuletzt wurden die Verbindungsbauten und um 1555 der Ostflügel mit hofseitigem Erker fertig gestellt. Bereits gegen Ende des 16. Jh. wurde Gr?fentonna zum Verwaltungsbau und Amtssitz umfunktioniert. Der Saalbau diente nun als Kornboden und der Westflügel mit weiteren Amtsstuben und Wirtschaftsr?umen wurde errichtet (Abb. 2).

Idealisierender Neubau - Schloss Kannawurf

Das Schloss in Kannawurf zeigt sich als nahezu regel-m??ige Dreiflügelanlage, d eren ?stliche Seite mit Mauer und Uhrturm geschlossen ist. Bauherr war Georg II. Vitzthum von Eckst?dt, der es 1563 bis 1565 auf geringen Resten des Vorg?ngerbaues eines Gl?ubigers errichten lie?. Trotz schlichter Bauausführung und Ausstattung ist in dem Gestus der Gesamtanlage, die auch den Ort mit einbezieht, erkennbar, dass sich der Bauherr bestens mit aktuellen Schlossbauprojekten der Landesherren auskannte. Die recht gut rekonstruierbare Raumdisposition der Bauzeit zeigt zum einen das obligatorische Raumprogramm mit stützenfreiem Saal, Hofstube, Amtsstube, Stubenappartements usw. Zum anderen zeigt sich hier eine durchdachte Grundrissorganisation, die die R?umlichkeiten auch hierarchisch ordnet.

Neudefinition – Schloss Beichlingen

Die Grafen von Beichlingen mussten 1519 ihre Stammburg verschuldet an die Grafen von Werthern verkaufen. Diese gingen bald daran, die Burg mit gro?em Aufwand und Anspruch umzugestalten. Dem zentralen, sp?tmittelalterlichen Hohen Haus wurde ein Treppenturm vorgestellt und die Wohnr?ume repr?sentativ gestaltet (Abb.5). Die südliche Schauseite des Burghügels wurde mit neuen Bauten versehen (Kapelle, sog. Neue Schloss, Torbau und Lehnshaus) und das architektonische Erbe der Vorbesitzer überformt. Die Geschichte des Ortes wurde dennoch nicht negiert: Die neuen Besitzer lie?en eine Portalinschrift anbringen, die mit ?Beichlingum a Romanis conditum…“ eine fiktive, aber legitimierende Reminiszenz nennt und zugleich eine starke Kontinuit?t zwischen Ort und neuem Besitzer suggerieren will.

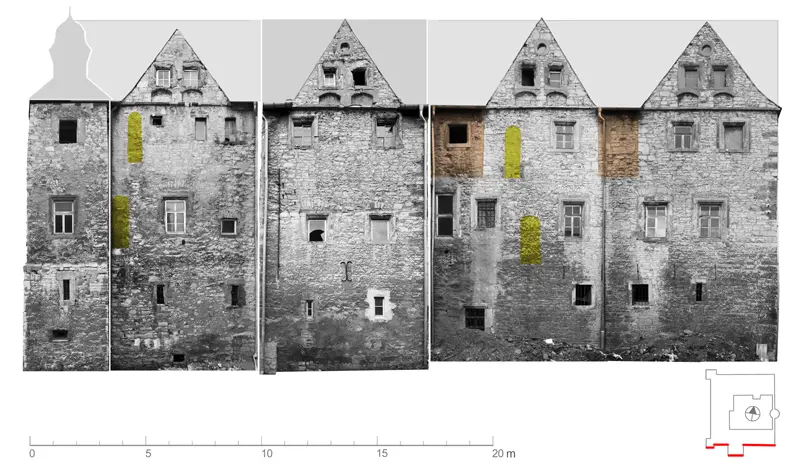

Traditionsinszenierung – Burg Denstedt

Die kleine Anlage auf einem flachen Sporn über der Ilm wurde wohl einheitlich Anfang des 16. Jh. durch die Familie von Gans erbaut (Abb. 6). Erstaunlich ist, dass die breite Ostansicht gleichsam einem Kulissenbau mit Bergfried, Schildmauer, Ecktürmen und Wohnturm das Bild einer mittelalterlichen Burg liefert. Nach Westen hin schlie?en sich jedoch keine weiteren Geb?ude auf dem Burgplatz an, auch eine den landschaftlichen Ausblick beeintr?chtigende hohe Mauer scheint nie bestanden zu haben. Hier inszenierte man durch mittelalterliche Bauformen eine legitimierende Traditionskonstante.

Literatur (Auswahl):

Breitling, Stefan: Adelssitze zwischen Elbe und Oder 1400-1600. Braubach 2005

Deutsche Burgenvereinigung (Hrsg.): Von der Burg zur Residenz. (Ver?ffentlichungen der Deutschen Burgenvereinigung e.V., Reihe B: Schriften, Bd. 11), Braubach 2009

Hoppe, Stephan: Die funktionale und r?umliche Struktur des frühen Schlossbaus in Mitteldeutschland. Untersucht an Beispielen landesherrlicher Bauten der Zeit zwischen 1470 und 1570, K?ln 1996

La?, Heiko (Hrsg.): Von der Burg zum Schloss. Landesherrlicher und Adeliger Profanbau in Thüringen im 15. und 16. Jahrhundert. Jena 2001

Rudolst?dter Arbeitskreis zur Residenzkultur (Hrsg.): Zeichen und Raum. Ausstattung und h?fisches Zeremoniell in den deutschen Schl?ssern der frühen Neuzeit. Reihe: Rudolst?dter Forschungen zur Residenzkultur, Band 3, Berlin 2006

Wartburg-Gesellschaft zur Erforschung von Burgen und Schl?ssern (Hrsg.): Die Burg zur Zeit der Renaissance. Forschungen zu Burgen und Schl?ssern, Bd.13., Eisenach / Nürnberg 2010

Wirth, Hermann: Residenzorte und Residenzschl?sser in Thüringen. In: Sobotka, Bruno J. (Hrsg.): Burgen, Schl?sser, Gutsh?user in Thüringen. (Ver?ffentlichungen der Deutschen Burgenvereinigung e.V., Reihe C), Witten / Stuttgart 1995, S.40-47