Gruppenspezifische Unterschiede und Anpassungsprozesse parlamentarischen Verhaltens

Wie wird im Deutschen Bundestag und im britischen Unterhaus über Migration und Integration debattiert? |

|---|

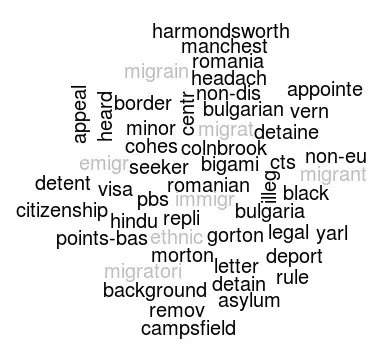

Abbildung: Kookurrenzanalyse (?keyness“) migrations- und integrationsspezifischer Begriffe im Deutschen Bundestag (2009-2013) und im britischen Unterhaus (2010-2015)

Das Projekt "Wege zur Macht: Repr?sentation von Bürgern mit Migrationshintergrund in acht europ?ischen Demokratien" (PATHWAYS) wird durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft im Rahmen des ORA+ Programms gef?rdert (2014-2017). Das Bamberger Team ist neben der allgemeinen Koordination u.a. für die Extraktion, Aufbereitung, Verknüpfung und Analyse schriftlicher Fragen verantwortlich. Darüber hinaus werden Online-Werkzeuge zur Bearbeitung dieses Text-Corpus und zur Validierung von Textanalysen entwickelt. Das Bamberger Team unterstützt die anderen L?nderteams bei der Durchführung ihrer eigenen Analysen. Derzeit werden etwa 500.000 Dokumente (Anfragen) aus allen acht Parlamenten (Belgien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Gro?britannien, Italien, die Niederlande und Spanien) mit Hilfe quantitativer Verfahren der Textanalyse untersucht, um die parlamentarische T?tigkeit von Abgeordneten mit Migrationshintergrund zu beschreiben und in den gefundenen l?nder-, partei-, alters- und kohortenspezifischen Variationen zu erkl?ren. Hierzu ist die Verknüpfung von Textdaten mit ebenfalls gesammelten biographischen Daten und politischen Kontextdaten erforderlich. Inhaltlich stehen dabei Fragen der "substantiven" demokratischen Repr?sentation im Vordergrund: In welchem Umfang werden gruppenspezifische wie auch allgemeine Themen im ?ffentlichen "Themenhaushalt" auch im Parlament artikuliert? In welchem Umfang (und wie schnell) reagieren Abgeordnete auf ?nderungen in der ?ffentlichen Meinung? Folgen sie der ?ffentlichen Meinung oder strukturieren sie diese? Welchen Einfluss haben politische Institutionen wie Wahlsysteme auf das parlamentarische Verhalten? Welche Unterschiede bestehen zwischen den Parteien in der H?ufigkeit und Sprache, in der gruppenspezifische Interessen wie diejenigen von Frauen oder Menschen mit Migrationshintergrund artikuliert werden? Auf welche theoretischen Mechanismen kann zurückgegriffen werden, um die Unterschiede zwischen Parteien zu erkl?ren? Passen sich beispielsweise Mandatstr?ger nach ihrer Wahl durch Sozialisation an die Normen ihrer Parteien und Parlamente an, oder wird bei der Kandidatennominierung durch die Parteien von vorn herein ein bestimmter "Typus" vorselektiert? Sind diese latenten Prozesse an der Art ihrer Sprache ablesbar?

Partner

- Prof. Dr. Manlio Cinalli, Sciences Po Paris

- Prof. Dr. Laura Morales, University of Leicester

- Prof. Dr. Jean-Beno?t Pilet, Université Libre de Bruxelles

- Prof. Dr. Jean Tillie, University of Amsterdam

F?rderung

ANR, DFG, ESRC, NWO (ORA+), veschiedene belgische Quellen

Literatur

- Laura Morales und Thomas Saalfeld (Hrsg.): Pathways to Power: The Political Representation of Citizens of Immigrant Origin in Europe. Oxford: Oxford University Press (in Vorbereitung, Erscheinungsdatum voraussichtlich 2017)

- Laura Morales, Thomas Saalfeld und Maria Sobolewska (Hrsg.): Understanding the Patterns of Political Representation of Citizens of Immigrant Origin in Europe. Oxford: Oxford University Press (in Vorbereitung, Erscheinungsdatum voraussichtlich 2018)