"Gartenst?dte" der Maya

Siedlungsentwicklung und Bodengüte in Dzehkabtún, Campeche, Mexiko

Die klassische Maya-Kultur (ca. 250-950 n.Chr.) auf dem Gebiet der heutigen Staaten Mexiko, Guatemala, Belize und Honduras ist bekannt für ihre kulturellen Errungenschaften in Astronomie, Mathematik, Architektur und Kunsthandwerk. Maya-Siedlungen waren jedoch lange nur unzureichend bekannt, da sich arch?ologische Untersuchungen im schwierigen Umfeld des dichten Waldes zumeist auf monumentale Steingeb?ude in den Zentren beschr?nkten, die als Herrschersitze dienten. Erst als im Zuge gro?er Survey-Projekte auch die Au?enbereiche der Siedlungen erforscht wurden, rückten Fragen nach der Siedlungs- und Wirtschaftsweise in den Mittelpunkt.

Die Struktur der Maya-Siedlungen wird dominiert von sog. Hofgruppen, in denen Wohn- und Wirtschaftsgeb?ude auf einer gemeinsamen Plattform um einen Hof gruppiert sind. Aufgrund von geochemischen Untersuchungen seit den 1980er Jahren ist anzunehmen, dass zwischen den Hofgruppen Gartenbau vmtl. als Erg?nzung zum au?erhalb der Siedlungen betriebenen Ackerbau praktiziert wurde. Klare Nachweise gibt es jedoch bislang nur wenige. Angesichts der potentiellen Bedeutung der Bodennutzung innerhalb der Siedlungen ist es erstaunlich, wie sp?t das Augenmerk der Forschung auf die B?den, ihre Güte, Nutzbarkeit und die r?umliche Verteilung der Typen gelegt wurde.

Die Bodengüte dürfte nicht nur in der Krise der Endphase der klassischen Maya-Kultur eine Rolle gespielt haben, sondern bereits in der Frühphase, als zun?chst gute B?den, sp?ter weniger ertragreiche B?den für die wirtschaftliche Nutzung erschlossen wurden. Die Kontrolle des Zugangs zu guten B?den h?tte demnach die Herausbildung einer wirtschaftlichen und politischen Elite bef?rdert. Somit w?re die Bodengüte nicht nur von ?konomischer und ?kologischer, sondern auch von sozialer und politischer Bedeutung für die Entwicklung der Maya-Kultur.

Zur ?berprüfung dieser Hypothese soll die r?umliche Verteilung von Bodentypen und -güte im Zusammenhang mit der Siedlungsentwicklung der früh- bis postklassischen Maya-Siedlung von Dzehkabtún, Campeche, Mexiko untersucht werden. Dieser Fundort wurde vom Ibero-Amerikanischen Institut Berlin, mit dem eine Vereinbarung über eine Zusammenarbeit besteht, über viele Jahre arch?ologisch erforscht. Im Rahmen von zwei von der Universit?t Bamberg intern gef?rderten Feldkampagnen konnten wir (Karsten Lambers und Katja Kothieringer 2014; Katja Kothieringer mit Unterstützung von Katrin Günther 2018) bodenkundliche Prospektionen am Fundort durchführen, um erste Kenntnisse über die vorherrschenden Bodentypen (anthropogen / natürlich), ihre Verteilung und eine m?gliche Nutzung zu gewinnen. Auch sollte der Frage nachgegangen werden, ob die vermeintlich offenenen Fl?chen zwischen den Hofgruppen tats?chlich offen im Sinne von unbebaut sind, oder ob Erosion zu einer teilweisen sediment?ren ?berdeckung von baulichen Strukturen geführt hat.

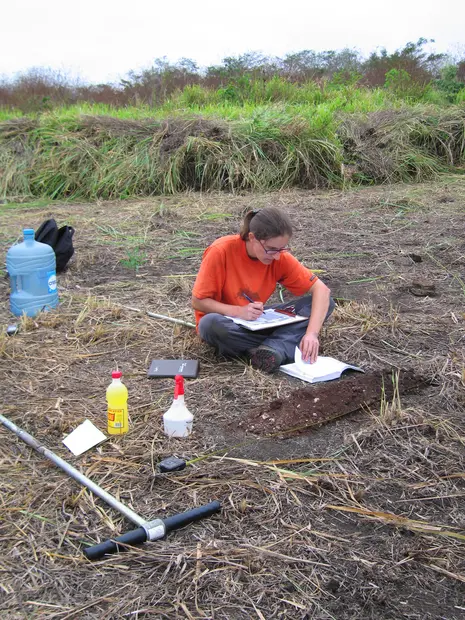

Neben Bodensondagen (Abb. 1) erm?glichte vor allem die Anlage von Bodenprofilen (Abb. 2, 3) eine Ansprache und Identifikation der einheimischen Bodentypen (Abb. 4) sowie die Gewinnung von Bodenmaterial für Laboranalysen. Zwischen den Hofgruppen verl?uft die lokale Bodenentwicklung kleinr?umig sehr unterschiedlich: es finden sich durch Bodenerosion überpr?gte anthropogene B?den, welche Keramik- und Holzkohlefragmente enthalten (Abb. 2), sowie auch tief verwitterte rote B?den (Luvisole, Abb. 3) ohne augenscheinliche anthropogene ?berformung. Zur Beurteilung der Bodenqualit?t werden derzeit laufende Laboranalysen von bodenchemischen Parametern wie Kalkgehalt, pH-Wert, Kationenaustauschkapazit?t und gel?ste organische Substanz sowie 14C-Datierungen der schichtweise enthaltenen Holzkohlen und mikromorphologische Analysen an Bodendünnschliffen durchgeführt. Aus den erhobenen Parametern k?nnen Rückschlüsse auf die anthropogene Nutzung des Bodens und dadurch bedingte Vegetationsver?nderungen, einsetzende Bodenerosion und Verlagerungsprozesse von Bodenmaterial gezogen werden.

In einem zu beantragenden Drittmittel-Projekt sollen dann die B?den der Siedlung und im n?heren Umfeld systematisch analysiert sowie ihre Verteilung mit der Siedlungsentwicklung verglichen werden, um ein Landnutzungsmodell zu entwickeln. Auf diese Weise soll die Rolle der B?den für die Siedlungsentwicklung von Dzehkabtún gekl?rt werden, was einen wichtigen Beitrag zum Verst?ndnis des urbanen Charakters von Maya-Siedlungen leisten wird.

Finanzierung:

- Vorbereitungsprojekt: interne Forschungsf?rderung (FNK)

- geplantes Folgeprojekt: DFG